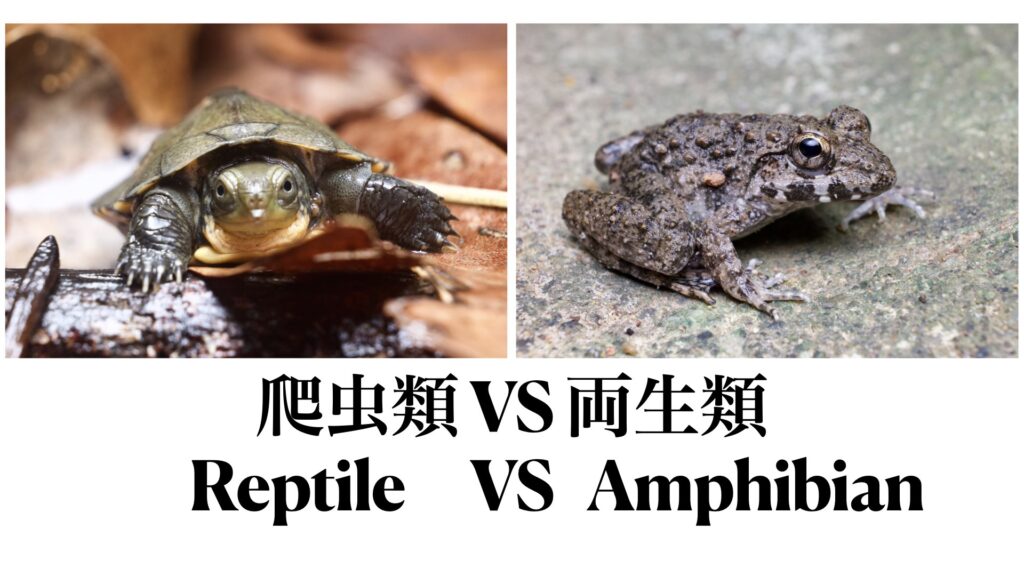

爬虫類と両生類は、全く違う生き物でありながら多くの爬虫類ファンは両生類も好きであるなど共通の魅力を持ち合わせているため、ふとわからなくなってしまうこともあるかと思います。そこで、今回は両者の違いを確認していきたいと思います!

卵に殻があるか

一つ目に最も大切な条件は、卵に殻があるかどうかです。両生類の卵は、鶏の卵のように硬い殻がなく卵嚢というゼラチン状の物質で覆われています。卵嚢は、殻と同じように卵を乾燥や衝撃から守ってくれますが、多くの種類では水の中でしか十分に力を発揮できません。

一方、爬虫類の卵はほとんどの種類で硬い殻に覆われているため陸上でも湿度の保てる土の中や岩の隙間などに産みつけて孵化することができます。また乾燥に強い卵を産める一方で、両生類に比べ産卵数が少なくなることも特徴の一つです。両生類のニホンアマカエル(英名:Japanese tree frog、学名:Hyla japonica)は小さくとも100個ほど卵を産むものが多いですが、爬虫類で世界一大きなヘビ・アミメニシキヘビ(英名:Reticulated phython、学名:Malayopython reticulatus)でも40個程度です。

体が鱗に覆われているか

爬虫類は、ヘビやトカゲを想像していただくとわかるように体が頑丈な鱗で覆われています。この鱗は、爬虫類の体を傷や乾燥から守ってくれるため、乾燥した日の当たる場所での日光浴ができるようになりました。陸上で体温を上げ、生活に欠かせない代謝を上げ、活発に生活することができるようになりました。

一方で両生類は、幼体の頃はえら呼吸をし水の中で生活しています。生体になり肺ができることで陸上での生活を始めますが、その肺の機能は爬虫類などのもに比べると非常に限定的です。そのため、呼吸の多くを皮膚呼吸での補助に頼っています。体を覆う皮膚が常に濡れていないと、皮膚呼吸ができなくなるためやがて死んでしまいます。また、この皮膚は環境に存在している化学物質なども吸収することが知られていて環境汚染などの影響を最も受けやすい生き物の一つだと言われています。

生まれた時か姿形が似ているか

爬虫類の代表であるヘビ、カメ、ワニなどみんな生まれた瞬間からヘビはヘビの形、カメは甲羅を背負ってカメの形をしています。しかし、両生類の代表であるカエル、イモリ、サンショウウオなどは子供の頃はエラがあり水中での生活に適応しています。また、大人の姿では肺呼吸と皮膚呼吸をメインに陸上での生活に適応します。

以上が代表的な違いになります!

次に似ているところを見ていきます!

変温動物

爬虫類も両生類もどちらも変温動物と呼ばれる体温が一定ではない動物たちです。変温動物の特徴としては、外気温によって代謝が制限されるため生息域が限られます。そのため、爬虫類も両生類も熱帯地域に多くの種が生息しています。

毛がない

哺乳類など恒温動物の多くは毛が生えており、体温を一定に保つことができるような工夫をしている種がほとんどですが、両生類・爬虫類には毛はありません。体温は、外気温や日光浴などで調整するため体温を保つための毛も生えていないのです。

冬は冬眠する

冬のある地域に生息する種の多くは、生活するために十分な代謝が得られないため冬眠します。これも共通の特徴の一つです。

まとめ

以上、爬虫類・両生類の違いと共通点でした。ともに体も小さく飛翔などの有益な移動能力を持つものはいないため「世界でこの森にだけ」に生息する種類も少なくありません。特に両生類は繁殖場所を水場に依存した生活をしなければいけないため、爬虫類に比べ移動能力が更に低くなってしまいます。例えば有名なウーパールーパー(英名:Axoloti、学名:Ambystoma mexicanum)は、現在メキシコのソチミルコ湖周辺でしか生息をしていません。水場から離れて繁殖域を広げることができないため、現在生息している水域の環境変化によって減少の一方を辿っています。ただでさえ、環境の変化に敏感な上に陸上を移動して生息域を変える事はできないのです。

生息域の限られた環境と、環境変化に対する敏感さが、爬虫類・両生類の多様性をもたらし色とりどりの種類を生み出していると思います。その一方で、この貴重な生態系が危機に瀕していることも事実です。彼らの生きる姿を見るために、私たちの手で環境を守り、彼らの生息地を守っていくことが求められています。ハーピングで自然を訪れ、彼らの美しさと脆さを目の当たりにし、その大切さを感じ取ることが、彼らを守る第一歩かもしれません。